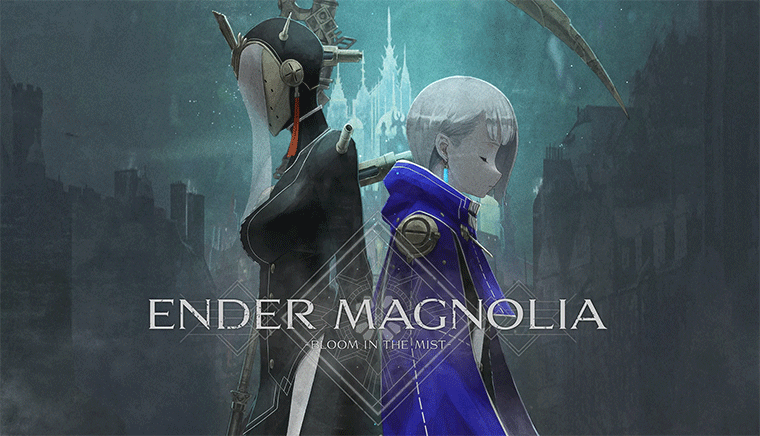

『エンダーマグノリア: Bloom in the Mist』は、かつて高い評価を受けた『エンダーリリーズ』の正統続編である。開発はLive Wire、配信はBinary Haze Interactive。本作は前作の精神性を受け継ぎながら、あらゆる点で大幅な進化を遂げた2Dメトロイドヴァニアである。

私も前作の大ファンであり、本作も相当の期待と共にプレイ。クリアとトロコンまで到達出来たので早速レビューする。

崩壊と再生が交差する静かな終末

舞台は、過去に文明が滅びた「煙の国」。機械と自然が融合し、静謐と狂気が隣り合わせに存在する本作の世界は、プレイヤーに没入感と孤独感を同時に与える。ビジュアルは非常に繊細で美しく、湿気を帯びた廃墟の質感や、風に揺れる草木のアニメーションが細やかに表現されている。

音楽面も傑出しており、ピアノを主体としたアンビエントなサウンドは、探索と戦闘の合間に余韻を残す。静かな中に潜む緊張感は、ゲーム全体を支配する空気を見事に形成している。

前作から正統進化したメトロイドヴァニアの極致

本作のゲーム性は、前作『エンダーリリーズ』を基礎に、より立体的かつ自由度の高い構造へと進化している。

操作性と戦闘システム

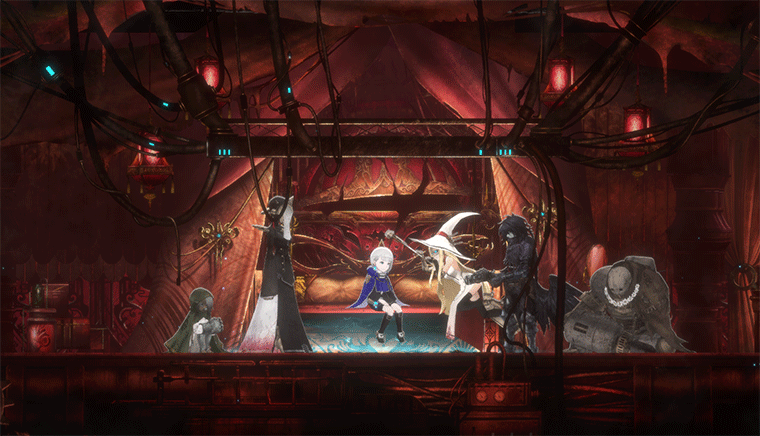

プレイヤーキャラクターは「調律師ライラック」である。暴走したホムンクルスを浄化し、その力を借りることで成長していく。移動は軽快で、ジャンプ・回避・空中ダッシュといった基本アクションの他、戦闘に応じて新たなモーションが次々とアンロックされていく。

ホムンクルスによる攻撃は、近接、遠距離、設置、追尾など多様な特性を持ち、それらを戦況に応じて切り替えながら戦う。ライラック自身は直接武器を振るうのではなく、憑依したホムンクルスが攻撃を代行する形式である。この点は前作と同様だが、本作ではその種類や戦術の幅が大きく拡張されている。

また、各ホムンクルスはパーツを用いて段階的に強化が可能であり、攻撃範囲、威力、属性などが変化する。ビルドの組み方によってプレイスタイルは大きく変わり、戦略性は極めて高い。

絶妙なレベルデザイン

難易度は全体としてやや高めに設定されているが、理不尽さは少ない。ゲーム中盤くらいまでは、前作よりも難易度は低めに設定されている印象だ。

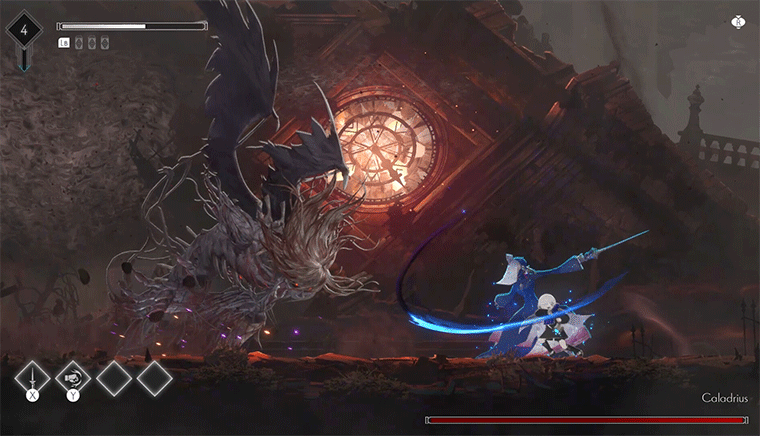

だが、ゲーム後半やボス戦は緊張感に満ちたバランスで設計されており、プレイヤーの動きとパターン把握が求められる。攻撃の判定はフェアであり、アクションゲーム本来の楽しさが貫かれている。

加えて、敗北しても何度でも挑戦できるテンポ感が維持されており、戦闘が苦手なプレイヤーでも、ビルドの組み合わせによる難易度調整も成立している点は秀逸である。

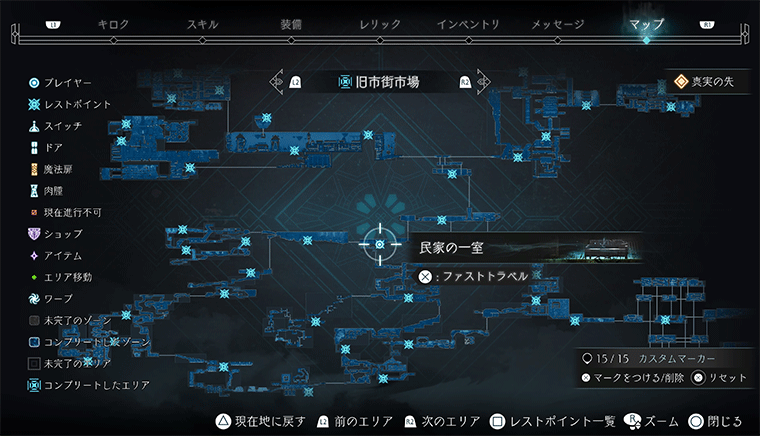

マップと探索設計

マップ構造は縦横に広がる典型的なメトロイドヴァニア形式であり、探索によって新たな能力(ジャンプ強化、水中移動、特殊ギミックの解放など)を得ることで行動範囲が広がっていく。

マップは丁寧に設計されており、ファストトラベルのポイントも適度に配置されているため、迷いにくい一方でプレイヤーの好奇心を削がない設計となっている。また各エリアには隠し部屋、フレーバーテキストなどが多く配置されており、探索プレイも十二分に楽しめる。ま

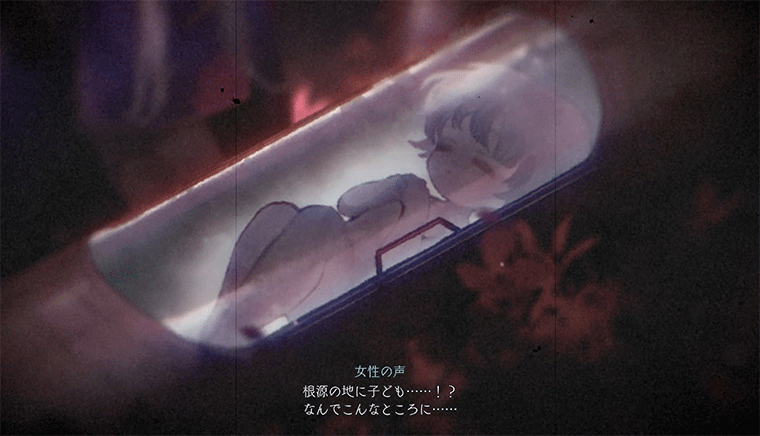

物語と演出|静かに紡がれる終末の断章

本作の物語は断片的かつ詩的に描かれる。メインストーリーは控えめであり、環境描写、ホムンクルスの回想などを通じて世界の成り立ちや過去の悲劇が語られる。この手法はプレイヤーに想像の余地を与え、ゲーム体験を「読解」として成立させている。

過去の崩壊と、それでも前に進もうとする存在たちの姿は、静かな感動と余韻を残す。プレイヤー自身が物語を再構成していく感覚は、映画的でもあり、文学的でもある。

まとめ|静けさの中に深さを宿す、現代メトロイドヴァニアの到達点

『エンダーマグノリア』は、前作『エンダーリリーズ』を超える完成度を持つ、2D探索型アクションの傑作である。軽快で奥深いアクション、自由度の高い育成システム、魅力的なマップ設計、そして静謐で美しい世界観。そのどれもが高次元で融合し、プレイヤーに忘れがたい体験を提供する。

メトロイドヴァニア好きはもちろんのこと、アクションRPGファン、世界観重視のゲーマーにも強く推奨できる一本である。

前作よりも難易度は下がっている印象で、非常に遊びやすい。一方で後半のボスなどは、前作に匹敵する難易度があり、やりごたえも十分だ。

「ENDER LILIES: Quietus of the Knights|エンダーリリィズ」評価・レビュー

「ENDER LILIES: Quietus of the Knights|エンダーリリィズ」評価・レビュー

厳選「メトロイドヴァニア」珠玉の3選!

厳選「メトロイドヴァニア」珠玉の3選!

プレイ時間:約28時間

プラットフォーム:PS5

レビュータイミング:クリア後(トロコン取得済)